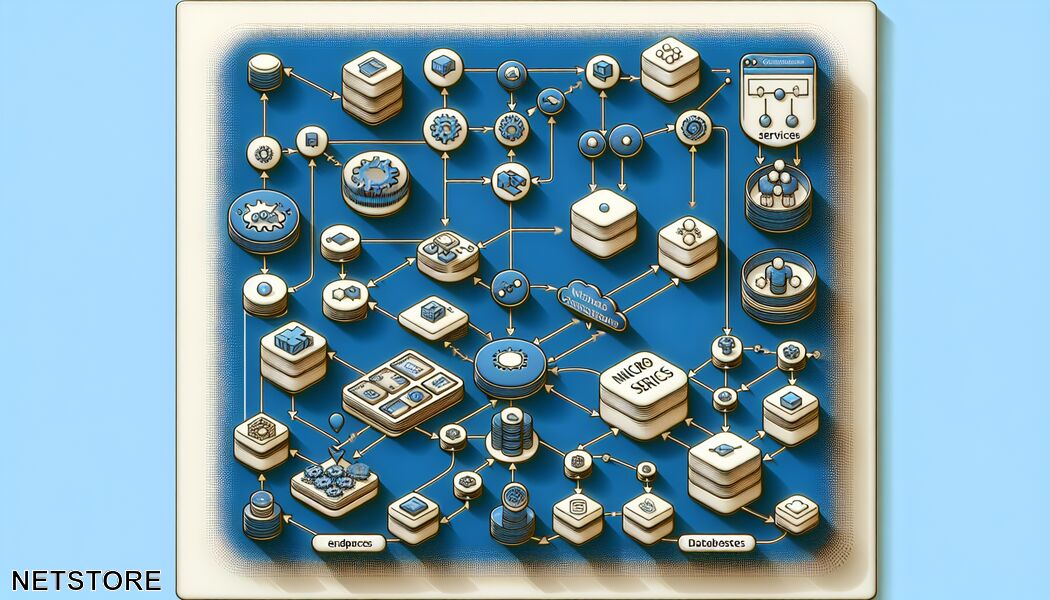

Microservices sind zu einem zentralen Bestandteil moderner Softwareentwicklung geworden. Diese Architektur zielt darauf ab, große Systeme in kleinere, unabhängige Dienste aufzuteilen, die über klar definierte Schnittstellen kommunizieren. Im Gegensatz zu traditionellen monolithischen Architekturen ermöglichen Microservices eine flexiblere und anpassungsfähigere Entwicklung.

Dieser Artikel bietet Dir einen umfassenden Überblick darüber, was Microservices ausmacht und wie sie sich von herkömmlichen Ansätzen unterscheiden. Du wirst erfahren, welche Vorteile diese Architektur bietet und auf welche Technologien und Tools Entwickler häufig zurückgreifen. Zudem werden Sicherheitsaspekte und Best Practices beleuchtet sowie Beispiele für erfolgreiche Implementierungen vorgestellt.

- Microservices: unabhängige Dienste, die eine bessere Skalierbarkeit und Flexibilität als monolithische Architekturen bieten.

- Unabhängige Entwicklung und Updates ermöglichen schnellere Bereitstellung und einfachere Fehlersuche.

- Kommunikation erfolgt oft über HTTP-basierte APIs, Nachrichtenwarteschlangen oder gRPC.

- Containerisierung und Orchestrierung mit Docker und Kubernetes sind zentrale Technologien.

- Sicherheitsaspekte wie Zero Trust, API-Gateways und regelmäßige Prüfungen sind entscheidend.

Definition von Microservices

Microservices sind eine Softwarearchitektur, bei der Anwendungen als Sammlung von kleinen, unabhängigen Diensten entwickelt werden. Jeder dieser Dienste erfüllt eine spezifische Funktion und kommuniziert über gut definierte APIs miteinander. Diese Autonomie ermöglicht es Teams, an verschiedenen Dienstleistungen unabhängig voneinander zu arbeiten und Updates schneller durchzuführen.

Ein Hauptmerkmal von Microservices ist ihre Modularität. Im Gegensatz zu monolithischen Architekturen, wo alle Komponenten eng gekoppelt sind, erlaubt die Aufteilung in Microservices eine bessere Skalierbarkeit. Wenn Du beispielsweise den Zahlungsdienst verbessern möchtest, musst Du nicht das gesamte System neu deployen, sondern lediglich diesen einen Dienst.

Aufgrund ihrer dezentralisierten Struktur bieten Microservices auch eine höhere Zuverlässigkeit. Sollte ein Dienst ausfallen, bleibt der Rest der Anwendung weiterhin funktionsfähig, weil andere Dienste nicht betroffen sind. Dies verbessert die Gesamtstabilität der Anwendung erheblich.

Die Implementierung erfolgt oft durch verschiedene Technologien und Programmiersprachen, was Flexibilität gewährleistet. Diese Heterogenität sorgt dafür, dass jeder Dienst mit den besten Werkzeugen für seine speziellen Aufgaben entwickelt werden kann.

Durch das Verständnis dieser grundlegenden Prinzipien erhältst Du ein klareres Bild davon, warum Microservices eine zunehmend beliebte Wahl sind, insbesondere für größere, komplexe Systeme.

Siehe auch: Videocall-Knigge oder: Die drei großen Vs

Unterschiede zu monolithischen Architekturen

Diese Aufspaltung in einzelne Dienste bringt mehrere Vorteile mit sich. Zunächst können Microservices unabhängig voneinander entwickelt, getestet und bereitgestellt werden. Dies ermöglicht es Teams, autonom zu arbeiten und neue Funktionen schneller auszuliefern. Bei monolithischen Systemen hingegen erfordert jede Änderung oder Erweiterung oftmals umfangreiche Tests des gesamten Systems, was den Entwicklungsprozess verlangsamt.

Ein weiterer Punkt ist die Skalierbarkeit. In einem monolithischen System muss die gesamte Anwendung skaliert werden, auch wenn nur ein Teilbereich höhere Kapazitäten benötigt. Microservices erlauben stattdessen eine gezielte Skalierung einzelner Dienste, was ressourcenschonender und effizienter ist.

Zudem ist die Fehlersuche oft einfacher. Da jeder Dienst isoliert läuft, lassen sich Fehler leichter lokalisieren und beheben. In monolithischen Architekturen kann das Identifizieren einer Ursache inmitten der vielen Abhängigkeiten sehr zeitaufwendig sein.

Schließlich bedeutet die modulare Natur von Microservices, dass sie besser für moderne Entwicklungsparadigmen wie Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) geeignet sind. Dies fördert eine schnellere Iteration und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen.

‚Microservices ermöglichen uns, unabhängig voneinander zu arbeiten und schneller Innovationen voranzutreiben.‘ – Martin Fowler

Vorteile von Microservices

Ein großer Vorteil von Microservices ist, dass sie es erleichtern, unabhängig zu skalieren. Anstatt die gesamte Anwendung neu zu starten, kann jedes einzelne Modul getrennt skaliert werden. Dies verringert die Notwendigkeit für große Ressourcen und erlaubt eine gezielte Optimierung.

Zusätzlich verbessern Microservices die Wartbarkeit und Weiterentwicklung von Anwendungen erheblich. Da jede Komponente eigenständig entwickelt und aktualisiert werden kann, profitieren Teams von besserer Flexibilität und kürzeren Entwicklungszyklen. Das führt zu einer schnelleren Reaktion auf sich ändernde Anforderungen.

Die Nutzung von kleineren, spezialisierten Teams ermöglicht zudem eine effiziente Fehlersuche und Fehlerbehebung. Durch die Isolierung von Fehlerquellen wird die Erkennung und Korrektur wesentlich schneller und spezifischer. Dadurch sinkt das Risiko, dass Probleme in einem Teil die gesamte Anwendung beeinträchtigen.

Nicht zuletzt fördern Microservices die Technologievielfalt. Jedes Team kann das beste technische Werkzeug für seinen spezifischen Service wählen, ohne Rücksicht auf die Gesamtsysteme nehmen zu müssen. Diese Flexibilität kann zu innovativeren Lösungen führen und die Produktivität erhöhen.

Im gesamten Softwareentwicklungsprozess bieten Microservices also bedeutende Vorteile durch ihre klare Struktur, die effiziente Kollaboration und die gesteigerte Innovationskraft.

Kommunikation zwischen Microservices

Die Kommunikation zwischen Microservices spielt eine zentrale Rolle in der Architektur solcher Systeme. Da jeder Microservice unabhängig ist, müssen sie effizient und zuverlässig miteinander kommunizieren können.

Eine häufig genutzte Methode ist die HTTP-basierte Kommunikation, bei der RESTful APIs eingesetzt werden. Dies ermöglicht einfache und verständliche Schnittstellen, die weit verbreitet sind. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Messaging-Systemen wie Kafka oder RabbitMQ. Diese ermöglichen asynchrone Kommunikation und eignen sich besonders gut für entkoppelte Systeme, da sie Nachrichten zwischenspeichern und verteilen können.

Ein wichtiger Aspekt der Kommunikation ist die Fehlerbehandlung. Microservices sollten robust gegen Ausfälle anderer Services sein. Hier kommen Muster wie Retry-Mechanismen und Circuit Breaker zum Einsatz, die helfen, die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Für bestimmte Szenarien kann auch gRPC verwendet werden. Dieses Protokoll nutzt HTTP/2 und bietet höhere Leistung durch binäre Datenformate sowie eingebaute Unterstützung für Authentifizierung und Lastverteilung. Dadurch eignet es sich besonders für stark frequentierte und performance-kritische Anwendungen.

Zusammengefasst, unterstreicht die Wahl des Kommunikationsmodells oft den Zweck und die Anforderungen der jeweiligen Anwendung, wodurch unterschiedlichen Bedürfnissen entsprochen wird. Die richtige Auswahl und Implementierung dieser Methoden trägt maßgeblich zur Qualität und Robustheit eines Microservices-basierten Systems bei.

Zusätzlicher Lesestoff: Neue Tipps für die populärsten Linux-Oberflächen Gnome & Co

| Aspekt | Monolithische Architektur | Microservices |

|---|---|---|

| Struktur | Große, zusammenhängende Codebasis | Unabhängige Dienste |

| Entwicklung | Eng gekoppelt, erfordert umfassende Tests | Unabhängig, schnellere Bereitstellung |

| Skalierbarkeit | Komplette Anwendung muss skaliert werden | Gezielte Skalierung einzelner Dienste |

Übliche Technologien und Tools

Für die Orchestrierung dieser Container ist Kubernetes ein häufig verwendetes Tool. Es vereinfacht die Verwaltung großer Mengen an Containern und unterstützt Funktionen wie automatische Skalierung und Fehlertoleranz. In Verbindung mit Kubernetes nutzen viele Entwickler Helm als Paketmanager, um die Bereitstellung komplexer Anwendungen zu erleichtern.

Während der Entwicklung und Umsetzung kannst Du nicht auf CI/CD-Pipelines verzichten. Jenkins und GitLab CI bieten umfangreiche Werkzeuge für kontinuierliche Integration und Bereitstellung, was die Automatisierung Deines Workflows fördert.

Beim Thema Monitoring und Logging sind Tools wie Prometheus und Grafana sehr nützlich. Sie ermöglichen die Überwachung der Systemleistung und die schnelle Identifizierung von Problemen. Auch ELK-Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) bietet eine solide Lösung zum Sammeln, Analysieren und Visualisieren von Logs.

Zu guter Letzt gehört Service Discovery und API-Gateway zu Deinen Werkzeugen. Hier kommen oft Consul oder Eureka sowie Zuul oder istio zum Einsatz, um Microservices miteinander kommunizieren zu lassen und deren Verbindungen zu verwalten.

Siehe auch: Mitarbeiter, die zu Innentätern wurden

Deployment-Strategien

Die Bereitstellung von Microservices erfolgt häufig in sogenannten Containern. Ein Container verpackt eine Anwendung und ihre Abhängigkeiten, sodass sie problemlos auf verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden kann. Zu den beliebtesten Tools zur Containerisierung gehört Docker, das die Verpackung und Verteilung von Anwendungen stark vereinfacht.

Eine gängige Methode zur Verwaltung von Containern ist der Einsatz von Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes. Diese Plattformen ermöglichen es Dir, mehrere Container-Anwendungen zu skalieren, zu automatisieren und zu verwalten. Kubernetes übernimmt dabei Aufgaben wie die automatische Skalierung, Selbstheilung und Lastverteilung, was die Verwaltung einer großen Anzahl von Microservices erheblich erleichtert.

Ein weiterer Ansatz für die Bereitstellung ist Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD). Mit CI/CD-Tools wie Jenkins oder GitLab CI kannst Du sicherstellen, dass jeder Code, der geschrieben wird, automatisch getestet und bereitgestellt wird. Dies ermöglicht eine reibungslose und schnelle Implementierung neuer Funktionen sowie die Reparatur von Bugs.

Es ist wichtig, auch an Blue-Green-Deployments oder Canary Releases zu denken. Bei Blue-Green-Deployments unterhältst Du zwei nahezu identische Produktionsumgebungen. Eine dient als aktuelle Live-Umgebung, während die andere für neue Versionen genutzt wird. Nach dem Testen wird die Verkehrssteuerung einfach von der alten zur neuen Umgebung umgeschaltet. Canary Releases hingegen führen neue Versionen zunächst nur einem kleinen Teil der Nutzer zu, um deren Auswirkungen schrittweise zu überwachen.

Durch den Einsatz dieser Methoden und Werkzeuge kannst Du die Flexibilität und Stabilität Deiner Microservices erhöhen.

Sicherheitsaspekte und Best Practices

Die Sicherstellung der Sicherheit bei Microservices-Architekturen ist von höchster Wichtigkeit. Da ein System aus vielen unabhängigen Diensten besteht, muss jede Komponente sicher sein und die Kommunikation dazwischen ebenfalls geschützt werden.

Eine effektive Maßnahme ist die Implementierung einer Zero Trust Architektur, welche davon ausgeht, dass jedes Netzwerk unsicher ist. Dabei wird jeglicher Datenverkehr zwischen den Services strikt kontrolliert und überwacht. Der Einsatz von TLS/SSL zur Verschlüsselung der Datenübertragung ist dabei unabdingbar.

Ein weiteres wichtiges Element sind API-Gateways. Sie dienen als Kontrollpunkt für Anfragen und können helfen, nicht autorisierten Zugriff zu verhindern. Du solltest sicherstellen, dass nur authentifizierte und autorisierte Zugriffe auf die jeweiligen Microservices erlaubt sind.

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Penetrationstests spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch diese Tests kann das System kontinuierlich auf mögliche Schwachstellen untersucht und verbessert werden.

Schließlich ist es ratsam, die Prinzipien des Least Privilege anzuwenden. Das bedeutet, jeder Dienst sollte nur die minimal notwendigen Rechte haben, um seine Aufgaben zu erfüllen.

Zusammen bringt dies eine sichere und robuste Microservices-Architektur hervor, die gegen zahlreiche Bedrohungen gewappnet ist.

Beispiele erfolgreicher Implementierungen

Viele bekannte Unternehmen haben erfolgreich Microservices implementiert, um ihre Systeme zu skalieren und eine höhere Flexibilität zu erreichen. Ein bekanntes Beispiel ist Netflix. Das Unternehmen hat seine monolithische Architektur in Tausende von Microservices aufgeteilt. Dadurch konnte Netflix schneller neue Funktionen einführen und die Systemleistung verbessern.

Auch Amazon profitierte enorm vom Wechsel zu Microservices. Früher operierte der Online-Riese mit einer großen, monolithischen Anwendung. Durch die Einführung von Microservices wurde es möglich, einzelne Komponenten unabhängig voneinander zu entwickeln und bereitzustellen. Dies führte zu einer verkürzten Entwicklungszeit und einer besseren Skalierbarkeit.

Ein weiterer Vorreiter in diesem Bereich ist Spotify. Die Musik-Streaming-Plattform nutzt Microservices, um Benutzern individuell angepasste Musikinhalte zu liefern. Jeder Service erfüllt spezifische Funktionen wie Benutzerverwaltung, Playlist-Kuration oder Empfehlungsalgorithmen. Das macht das gesamte System flexibler und erleichtert Anpassungen und Erweiterungen.

Diese Beispiele illustrieren eindrucksvoll, wie Unternehmen durch den Einsatz von Microservices nicht nur technologische Herausforderungen bewältigen, sondern auch ihre Geschäftsmodelle optimieren können. Sie zeigen, dass sich der Aufwand lohnt, insbesondere wenn es darum geht, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und kontinuierlich innovativ zu bleiben.

FAQ: Häufig gestellte Fragen

Wie starte ich mit der Implementierung von Microservices?

Wie gehe ich mit der Datenbankverwaltung in einer Microservices-Architektur um?

Was sind die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Microservices?

Welche Programmiersprachen eignen sich am besten für Microservices?

Wie testet man Microservices effektiv?

Quellen:

Hinterlasse jetzt einen Kommentar